PV&Speicher

12, 2–3, 25, 2v 16s, 3, 3v, 51, 65v, 6v, 6v 8s, 8v 4s, balancing, bms einstellungen, busbar, c-rate, cc/cv, diy stromspeicher, dod, entladekurve lifepo4, grade a zellen, innenwiderstand, kontaktwiderstand, ladeschlussspannung 3, lfp, LiFePo4, lifepo4 akku, lifepo4 batterie, lifepo4 ladeprofil, lifepo4 spannung, lifepo4 zellen, lithium-eisenphosphat, m5 anschlusspins, m6 anschlusspins, ocv, prismatische zellen, pv speicher, soc, spannungsplateau 3, temperaturbereich laden, überspannung, unterspannung, winterbetrieb lifepo4

Andreas

0 Kommentare

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) verstehen: Zellchemien, Spannungen, Lade-/Entladekurven, Grade-A-Zellen, Anschlusspins – Teil 2

lifepo4 (lithium-eisenphosphat) ist die sichere Basis moderner Speicher. Wer heute eine LiFePO4-Batterie (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) plant – ob fürs Wohnmobil, Boot oder als PV-Heimspeicher – stolpert schnell über Fachbegriffe, Diagramme und Qualitätsstufen. In diesem Leitfaden erkläre ich Zellchemien, Spannungen, Lade-/Entladekurven, Grade-A-Zellen, BMS-Einstellungen und optimale 2× M5/M6-Anschlüsse – klar, praxisnah und auf Entscheidung ausgelegt.

Hier gelangst du direkt zum ersten Teil : Mein DIY Stromspeicherbau mit 16 LiFePo4 ‑ Zellen – Teil 1

1) Zellchemien im Vergleich

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), oft auch LFP (Lithium-Eisenphosphat) genannt, gilt als besonders sicher, thermisch stabil und langlebig. Im Markt begegnen Ihnen außerdem:

- NMC (Nickel-Mangan-Kobalt): Höhere Energiedichte, aber weniger Zyklenfestigkeit und geringere thermische Stabilität als LiFePO4.

- NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium): Sehr hohe Energiedichte, häufig in E-Mobilität, erfordert strenges BMS (Batteriemanagementsystem).

- LTO (Lithium-Titanat-Oxid): Extrem zyklenfest und schnellladefähig, dafür deutlich niedrigere Zellspannung und Energiedichte.

Für stationäre Speicher und 12/24/48V-Systeme überzeugt LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) durch hohe Zyklenzahl, Sicherheit und kalkulierbares Verhalten -> oft die erste Wahl gegenüber NMC (Nickel-Mangan-Kobalt) oder NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium).

2) Spannungen im Detail

Eine LiFePO4-Zelle (Lithium-Eisenphosphat-Zelle) hat typische Spannungswerte:

- Nennspannung: ca. 3,2 V pro Zelle.

- Ladeschlussspannung: 3,6–3,65 V pro Zelle (je nach Datenblatt).

- Empfohlene Entladeschlussspannung: häufig 2,5–2,8 V pro Zelle (konservativ planen).

Für gängige Batteriespannungen heißt das (4 Zellen in Reihe = 12,8 V-System):

- 12 V-Klasse: Nennspannung ~ 12,8 V, Ladeschluss ~ 14,4–14,6 V.

- 24 V-Klasse: 8 Zellen, Nennspannung ~ 25,6 V, Ladeschluss ~ 28,8–29,2 V.

- 48 V-Klasse: 16 Zellen, Nennspannung ~ 51,2 V, Ladeschluss ~ 57,6–58,4 V.

Wichtig: OCV (Leerlaufspannung/„Open-Circuit-Voltage“) ist nicht gleich Spannung unter Last. Bei hohen Strömen sinkt die Zellspannung, beim Ruhen erholt sie sich. Ein gutes BMS (Batteriemanagementsystem) schützt vor Unter- und Überspannung, überwacht Temperatur und sorgt fürs Balancing (Zellangleichung).

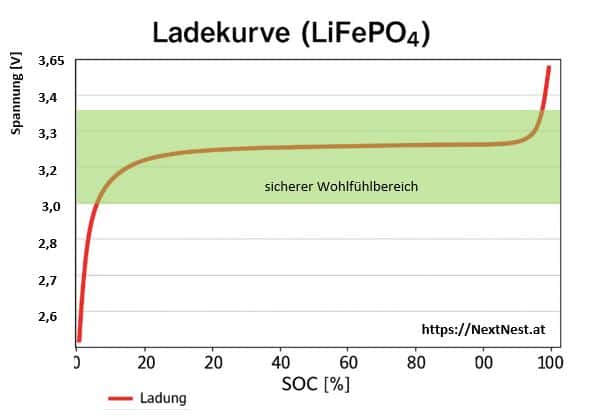

3) Lade- und Entladekurven bei einer lifepo4 (lithium-eisenphosphat)

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) zeigt eine ausgeprägte Plateau-Zone: Ein großer Teil der Kapazität liegt um 3,2–3,3 V pro Zelle. Deshalb ist die Spannung allein ein trügerischer Indikator für den SoC (Ladezustand/State of Charge). Das ist übrigens auch der Grund weshalb der genaue SOC (SOC steht für „State of Charge) über die Spannung oft nicht genau bestimmt werden kann.

Ladeprofil:

- CC (Konstantstrom/Constant Current): Laden mit festem Strom, z. B. 0,2 C (C-Rate = Kapazitätsrate; Beispiel: 100 Ah-Zelle × 0,2 C = 20 A).

- CV (Konstantspannung/Constant Voltage): Bei Erreichen der Ladeschlussspannung auf konstanten Spannungsmodus wechseln; der Strom fällt ab, bis der Ladeabschlusskriterium (z. B. < 0,05 C) erreicht ist.

Entladen:

- DoD (Entladetiefe/Depth of Discharge): Für lange Lebensdauer oft ≤ 80 % wählen. Komplettes Tiefentladen vermeiden.

- Temperatur: Bei Kälte sinkt Leistung und nutzbare Kapazität; viele Zellen dürfen nicht unter 0 °C geladen werden – hier hilft ein BMS (Batteriemanagementsystem) mit Temperaturfreigabe oder eine Heizmatte (Heizauflage). Achtung: min. sowie max. Temperatur siehe anhand deines Datenblattes.

Praxis-Tipp: Wer die Lebensdauer maximieren will, begrenzt die Ladeschlussspannung minimal (z. B. ~3,45 V/Zelle) und vermeidet tiefe Entladung. Weiters Laden und Entladen in den Bereichen der empfohlenen Temperaturen. Die Kurve wird „sanfter“, die Zyklenzahl steigt und die Batterie fühlt sich wohl.

4) Was bedeutet „Grade A“ bei Zellen bei lifepo4 (lithium-eisenphosphat)?

Grade A beschreibt fabrikneue Zellen mit voller Nennkapazität, niedrigem Innenwiderstand und eng tolerierten Parametern (z. B. Kapazität und Innenwiderstand eng gematcht). Solche Zellen stammen i. d. R. aus aktueller Produktion, sind rückverfolgbar (Charge, Herstellcode) und werden oft mit Prüfprotokollen geliefert.

Abgrenzung:

- Grade B (zweite Wahl): Weicht in Kapazität/Innenwiderstand stärker ab, teils optische Mängel.

- „Storage/Surplus“: Lagerware älterer Produktion, teils ohne lückenlose Historie.

Achte auf: Datenblatt, Messprotokolle (z. B. Kapazität bei 0,2 C), gleiches Produktionslos, Rückgaberecht und seriöse Händler. Für kritische Projekte sind Grade-A-Zellen (Erstklassige Zellen) die zuverlässigste Basis.

5) Anschlusspins, Pole und Verbindungstechnik

Je nach Bauform unterscheiden sich die Anschlüsse:

Prismatische LiFePO4-Zellen (Lithium-Eisenphosphat-Zellen) mit zwei Gewindeanschlüssen pro Pol (typisch 2× M5 oder 2× M6) bieten gegenüber Einzelbolzen mehrere praxisrelevante Vorteile:

Warum 2× M5/M6 pro Pol?

- Größere Auflagefläche / geringere Übergangswiderstände: Zwei Kontaktpunkte pro Pol vergrößern die effektive Kontaktfläche. Das senkt den Kontaktwiderstand (Kontaktwiderstand), reduziert Erwärmung (Erwärmung) und verbessert den Wirkungsgrad (Wirkungsgrad).

- Höhere Stromtragfähigkeit & bessere Stromverteilung: Zwei parallele Befestigungen verteilen den Strom gleichmäßiger über die Busbar (Stromschiene) – weniger Hotspots (lokale Überhitzungen).

Allgemein gilt: Polung klar markieren, Kontaktflächen reinigen, Unterlegscheiben nicht vergessen, Vibrationssicherung vorsehen (z. B. Federscheiben), möglichst flexiblen Verbindern einsetzen um Krafteinleitungen in die Zellen zu vermeiden. Bei hohen Strömen sind kurze Verbindungen mit ausreichendem Querschnitt Pflicht!

6) Sicherheit & Systemdesign

Ein BMS (Batteriemanagementsystem) ist Unverzichtbar für Spannungs-/Strom-/Temperaturüberwachung, Zellbalancing (Zellangleichung) und Fehlerabschaltung.

Ladegerät/Regler: Muss CC/CV (Konstantstrom/Konstantspannung) für LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) beherrschen und zur Batteriespannung (12/24/48 V) passen. Aus Sicherheitsgründen nutze ich ausschließlich kurzschlussfeste Kabel. Der höhere Preis ist durch den Sicherheitsgewinn gerechtfertigt.

Absicherung (Sicherungen): So nah wie möglich an der Batterie; Querschnitte auf max. Dauerstrom plus Reserve auslegen.

Thermomanagement: Bei Frost Ladesperre/Heizung, bei Hitze Belüftung einplanen.

Mechanik: Feste Verschraubung, Zellpressung (mechanische Verspannung) gemäß Herstellerangabe schützt vor Aufquellen bei prismatischen Zellen.

Kommentar veröffentlichen